ヴィオラ奏者・指揮者として豊かな音楽経験を持つ大山平一郎と、21世紀を担う新世代の演奏家たちが充実した室内楽のひと時を共有するMusic Dialogueのディスカバリー・シリーズ。2024年2月17日の演奏会では、演奏機会が意外に少ないベートーヴェンの弦楽五重奏曲ハ短調Op.104と、シェーンベルク初期の代表作の一つでオリジナル編成での演奏は貴重な『浄夜』がとりあげられます。

これら2作品は作曲年代が互いに1世紀も離れていますが、どちらも楽都ウィーンを拠点に活躍した音楽史上の重要人物が、やや変則的な編成向けに書いた曲である点は同じです。また、作曲者自身が編曲を手がけ、複数の異なる編成向けの版が併存している点も共通しています。

それらはいったい、どのような時代に書かれたのでしょうか――各作品が世に出た頃のウィーンの状況をそれぞれ見てみましょう。

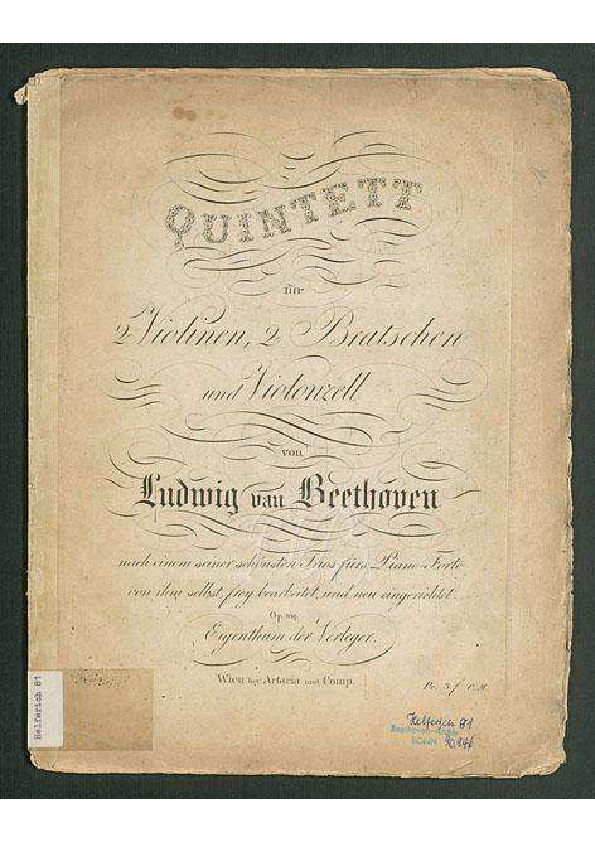

ベートーヴェンが1819年、作品番号104を冠して楽譜出版したハ短調の弦楽五重奏曲は、弦楽四重奏にヴィオラ奏者が一人多く加わる五重奏編成のために書かれています。この編成は18世紀後半から19世紀にかけドイツ語圏で意外に根強く愛されており、ドイツ語圏南部だけでもハイドン兄弟やミスリヴェチェク、モーツァルトなど多くの作曲家による先例が見られます。もっとも、このベートーヴェンの作品104は元からこの編成のために書かれていたわけではなく、彼がまだ若い頃、ウィーンに来て早々にハイドン門下の新人として初めて楽譜出版したピアノ三重奏曲集の第3曲(作品1-3)を原曲とする編曲作品でした。

(左)ハイドンに学んでいた青年ベートーヴェンの肖像

(右)弦楽五重奏曲ハ短調Op.104 1819年の初版譜。購入者がすぐ演奏に使えるよう、総譜ではなくパート別に分けて印刷されたパート譜になっている。

売り上げの目算が立たないまま純粋な芸術欲求として楽譜が出版されることは当時まずありませんでしたから、この五重奏編成は当時かなり好まれていたのでしょう。当時、室内楽という分野はプロの演奏を聴くより、むしろアマチュア奏者が集まった時の楽しみとして演奏されることが多く、出版譜はそうした需要を見込んで作られていました。

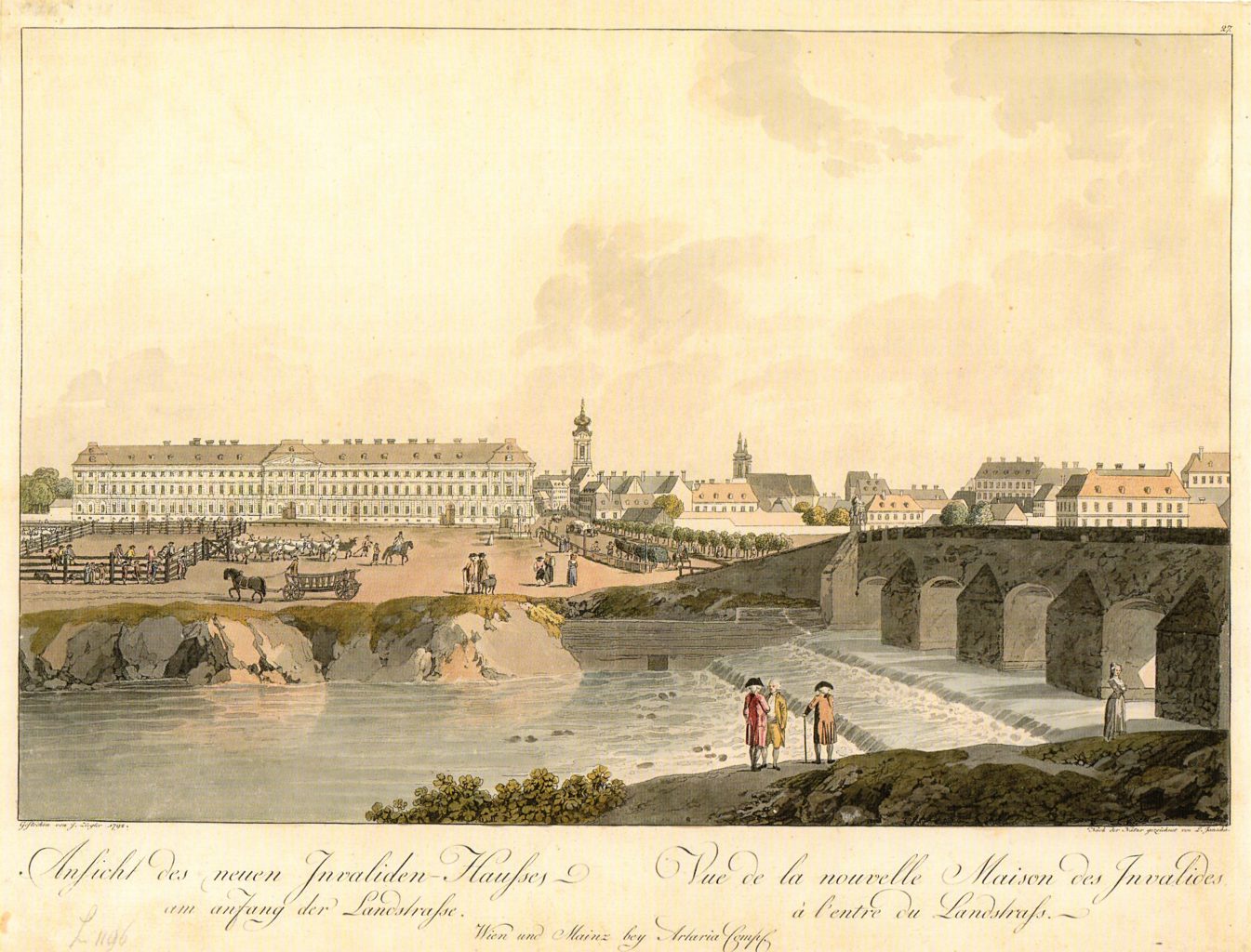

ウィーンは当時すでに、周辺地域に所領を持つ有力貴族たちが皇帝のお膝元にも邸宅を構え、さまざまな民族背景を持つ人々が行き交う大都市として活気をみせていました。楽譜出版もさかんで、パリやロンドン、アムステルダム、ベルリンなどと並ぶ欧州屈指の音楽拠点としての存在感も大きくなりつつありました。

1819年といえば、ヨーロッパを広く混乱に陥れたナポレオンがセントヘレナ島に流され、ウィーンでの首脳会議を経て君主政の秩序が諸国に戻りつつあった頃。新たな革命への胎動を恐れた為政者たちの社会監視も強くなりつつあった当時、裏の意味を勘繰られかねない歌詞をもたない室内楽はいわば、当局から危険視されにくい娯楽としても喜ばれていたに違いありません。短調の音楽で織りなされるスリリングなアンサンブルを愉しみながら、当時のウィーンの人々はどんなことを考えていたのでしょうか? 数年前まで自分が駆り出されていた戦地の混乱か、新境地を迎えた自分の暮らしの展望に立ち込める不安か、それとも……。

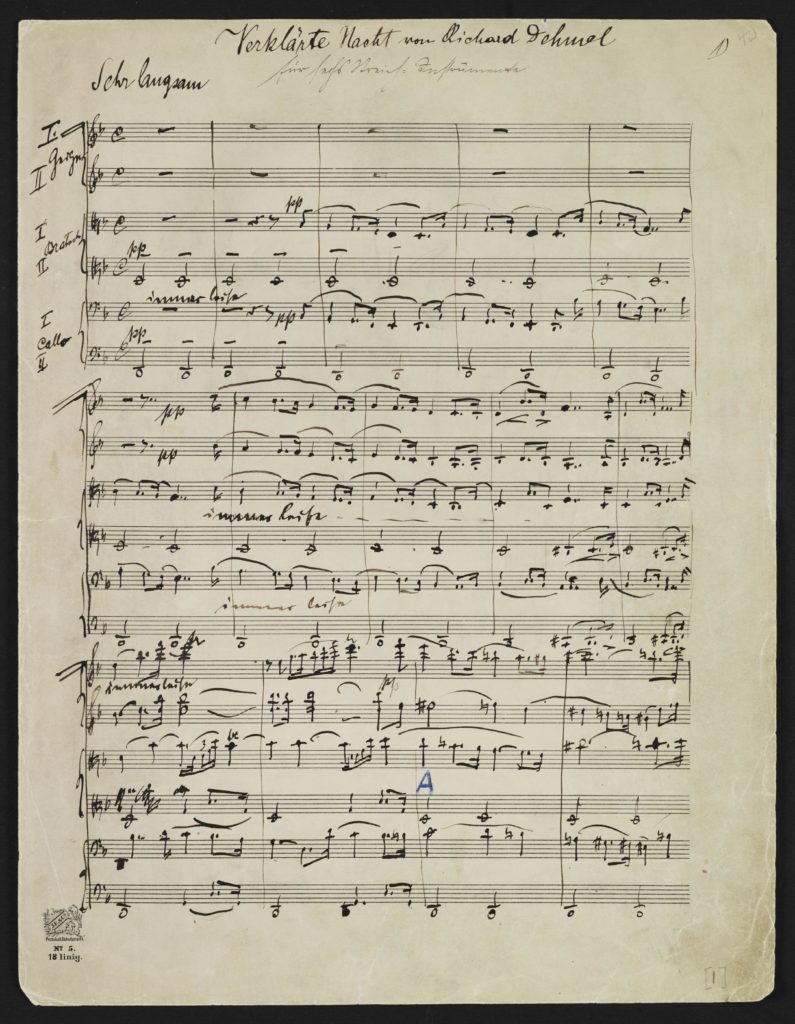

シェーンベルクの『浄夜』は、この五重奏編成にさらにチェロ奏者が一人多く加わる、つまりヴァイオリン、ヴィオラ、チェロがそれぞれ2パートずつの弦楽六重奏で演奏される音楽として書かれました。作曲されたのが1899年、19世紀の終わりから2番目の年。初演は1902年、こちらは20世紀の初めから2番目の年です。

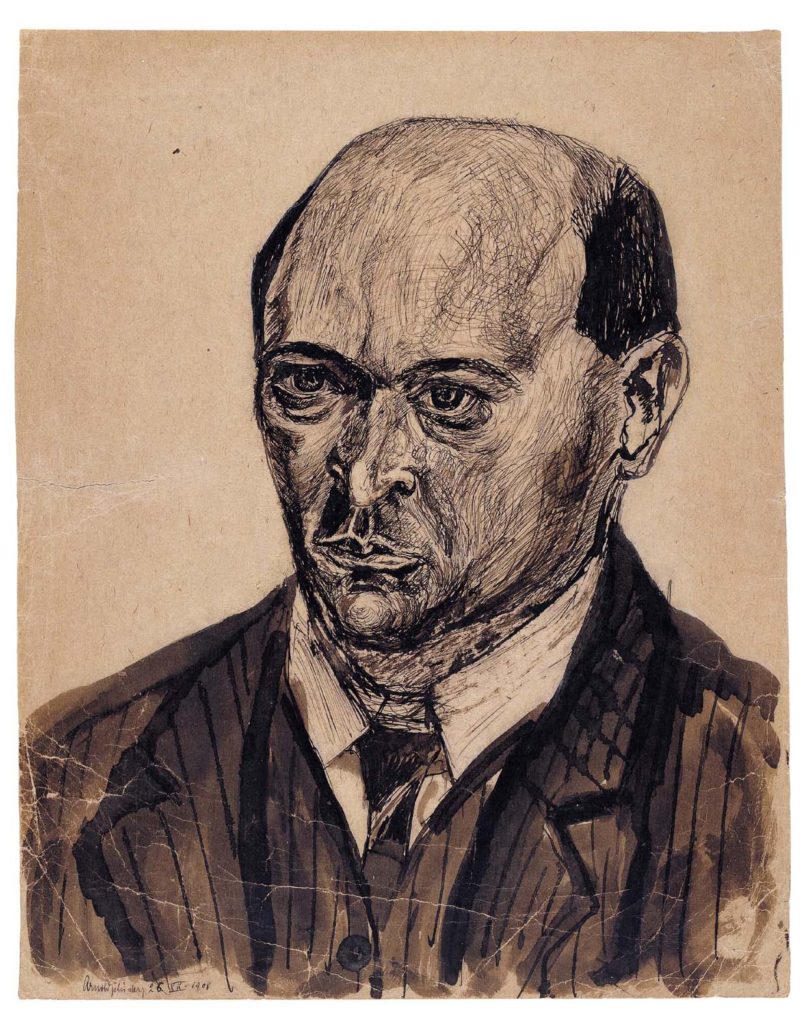

(左)シェーンベルク1905-06年頃の肖像。リヒャルト・ゲルストル(1883-1908)画、ウィーン市美術館所蔵

(右)『浄夜』六重奏版自筆譜

19世紀を通じて、ヨーロッパの芸術音楽は驚くばかりの活況のなか多くの変化を経験し、音楽そのものも複雑になってゆくと共に、演奏者たちを取り巻く環境も多様化してゆきました。録音技術普及前夜の当時、室内楽は依然としてアマチュア音楽家たちの重要な日常の糧でもあった一方で、初心の演奏家には歯が立たない難曲や意欲的新作など、プロの演奏家が充実した演奏で聴かせる室内楽曲を聴き楽しむための公開コンサートも格段に多くなりました。『浄夜』の初演もそうした形で3月18日、ウィーン楽友協会ホールで行われたロゼー四重奏団の演奏会の曲目として初演されています。

同じ100年の間で、ウィーンの人口もとてつもなく増えました。とりわけ1867年にオーストリア=ハンガリー二重君主国が発足して以降その増加は爆発的と言ってよいほどになり、世紀半ばを過ぎた頃にはベートーヴェンの時代から倍加して50万人ほどだった都市人口が、1900年には実にその3倍の150万人ほどに膨れ上がっています。

急速に成長する社会は、そのとてつもないスピードで必ず多くの人々を混乱に陥れ、そのさまざまな歪みが時として深刻な悩みを個人に強いることになります。その混乱や歪みの間から芸術作品が生まれ、悩める人々に寄り添ったり、逆により深い精神的打撃を与えたりしてきたわけですが、ウィーンのような大都市はそういった芸術活動の成果がひときわ速く積み重なり、このうえなく濃やかな創作が次々と生み出される場として、前世紀以前の大君主たちの宮廷にもまさる重要性を持つようになっていたのでした。

19世紀末のウィーンの製鉄所。ルドルフ・フォン・アルト画、1894年(個人蔵)

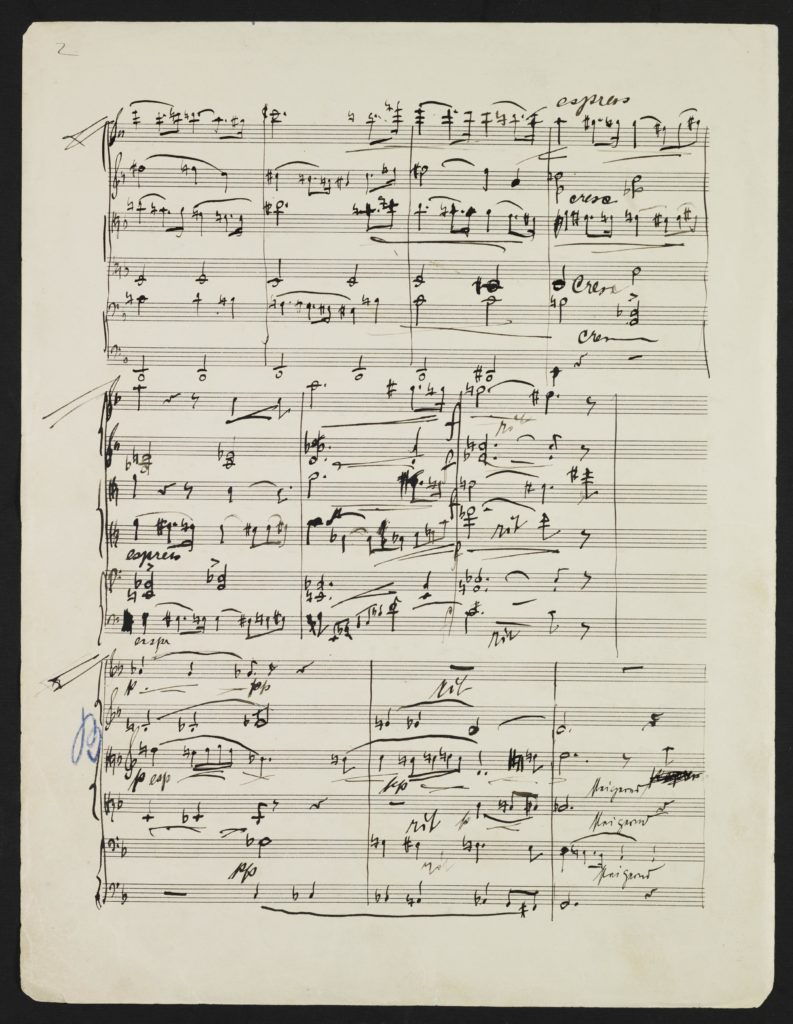

変貌を続ける都市生活の深い襞からこそ生まれ得た当時の新様式に、新世代の画家やデザイナー、彫刻家、建築家たちを巻き込んだウィーン分離派の活動がありました。旧来の美意識の継承とは一歩離れたところから新しい審美眼を養い世に還元してゆこうとした彼らは、美術の特定分野の鉄則だけに縛られない、より総合的な芸術表現のあり方を模索します。

(左)1902年に撮影されたウィーン分離派の集団肖像写真。

左の椅子に座っているのが画家グスタフ・クリムト。

(右)1902年の第14回分離派展のポスター(アルフレート・ロラーによるデザイン)。クリムト『ベートーヴェンフリース』の意匠が使われている。

1897年から定期的に開催された分離派展は『浄夜』初演の1902年には第14回を迎えていますが、奇しくもその時にテーマとして選ばれたのは「ベートーヴェン」。19世紀を通じて世界に誇る音楽の都となったウィーンの芸術家たちは、自らの拠点都市がかつて育てた大音楽家に、それぞれのやり方でオマージュを捧げようとしたのです。その最も有名な成果が、かの楽聖の交響曲第9番「合唱付き」に着想を得た画家グスタフ・クリムトの『ベートーヴェンフリース』なのでした。

そういえば、2024年はベートーヴェンの第9交響曲初演からちょうど200周年にあたる年。諸国民の共存と友愛を歓喜で迎えるあの傑作を振り返る上でも、音楽都市ウィーンが歩んだ1世紀の時間を体感できる2/17の演奏会はきっと得るところの大きい一夜となるのではないでしょうか。

白沢 達生

【Music Dialogue ディスカバリー・シリーズ 2023-2024 2月公演】

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン 弦楽五重奏曲ハ短調 Op.104

アルノルト・シェーンベルク 弦楽六重奏曲 ≪浄夜≫ Op. 4

本公演:2024年2月17日(土) 16:00開演 築地本願寺 講堂

公開リハーサル:2024年2月14日(水) 19:00開始 中目黒GTプラザホール